審判委員と学ぶ高校野球特別規則②

「臨時代走」とは、文字通り、臨時に出される代走です。

打者が、頭部にヒット・バイ・ピッチ(死球)を受け、すぐに走者として塁に出られないといったような時に、別の選手が代わりに走者となるルールです。

アナウンスやスコアボードで球場全体に告知されるので、見たことがあるのではないでしょうか。

判断をするのは審判員

臨時代走は「高校野球特別規則」の「11.臨時代走者」で定められています。日本における野球のルールを定めた「公認野球規則」には記されておらず、プロ野球では採用されていません。

11.臨時代走者(抜粋)

試合中、攻撃側選手に不慮の事故などが起き、治療のために試合の中断が長引くと審判員が判断したときは、相手チームに事情を説明し、臨時代走者を適用することができる。この代走者は試合に出場している選手に限られ、チームに指名権はない。

- ・臨時代走者は、アウトになるか、得点するか、またはイニングが終了するまで継続する。 ただし、塁上にいる臨時代走者が次打者になるケースにおいては、その臨時代走者に代えて打撃を完了した直後の者を新たな臨時代走者とする。

- ・臨時代走者に代走を起用することはできる。この場合、負傷した選手は正規の交代となり以後出場できない。

- (1)

- 打者が死球などで負傷した場合

投手を除いた選手のうち、打撃を完了した直後の者とする。

- (2)

- 塁上の走者が負傷した場合

投手を除いた選手のうち、その時の打者を除く打撃を完了した直後の者とする。

- (参考)

- 臨時代走者の記録上の取り扱いは、盗塁、得点、残塁などすべて元の走者の記録と扱われる。

臨時代走のポイントの一つは、「試合の中断が長引くと審判員が判断したとき」に適用するという点です。つまり、チームからの申し出ではなく、審判員が必要性を判断して適用します。

また、代走として塁に立つ選手をチームが指名することはできません。投手を除き、最後に打撃を完了した選手が臨時代走者となります。

例えば、1番打者が二塁に、2番打者が一塁にいる場面で、3番打者に臨時代走を適用するケースでは、9番打者が投手であれば、8番打者が臨時代走として出塁します。その状況で、投手以外で最も遅く打順が回ってくる打者が対応します。

臨時代走によってベンチに下がった選手は、治療を終えた後、再び試合に戻ることができます。ただし、いつでも、というわけではなく、臨時代走者が塁上にいる間は、試合に戻ることができません。臨時代走者がアウトになったり、本塁に生還したりした後、イニング中に再び打席が回ってきた時や、攻撃が終了してチェンジになれば戻ることができます。

ちなみに、臨時代走として出た選手が盗塁を決めたとしても、盗塁の記録は実際に走った臨時代走の選手ではなく、ベンチで治療中の元の走者のものとして記録されます。

選手の健康、安全を最優先に考えて

ではなぜ、臨時代走というルールが存在するのでしょうか。高校野球では、9人または10人という少ない人数で出場している学校もあり、予期せぬけが人が出ると試合を続けることが難しくなるケースもあります。そのような場合でも安全に試合を成立させるため、教育的な配慮として設けられています。

また、選手が持てる力を最大限に発揮できるよう、試合展開にはテンポと集中が求められます。観衆も、一挙手一投足を、固唾をのんで見守っており、プレーが途切れず進むことで、試合の緊張感や躍動感が保たれます。

臨時代走は、試合の流れを大切にしながらも、選手の健康と安全を最優先に考えるという、高校野球の精神を体現した制度といえるでしょう。

臨時代走の歴史

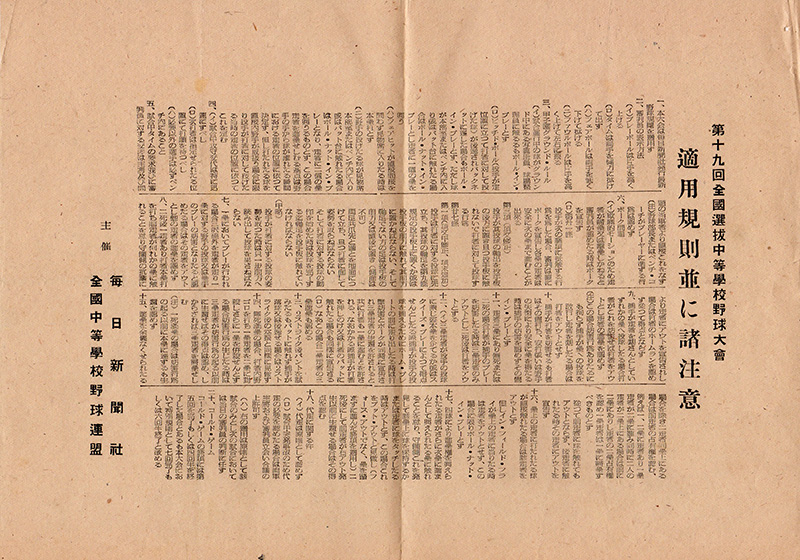

臨時代走についての歴史をさかのぼると、古くは戦後復活した1947(昭和22)年の第19回全国選抜中等学校野球大会(現選抜高校大会)の「適用規則並に諸注意」に「十八、代走に関する件」という項目があります。

「(イ)代走は原則として認めず(ロ)試合中突発事故のため代走の必要を認めたる場合は両軍主将および審判員立会い合議の上許可す(ハ)右の適用は原則として該試合のみとし次の試合においては当日の審判員の判断に任す」(原文のまま)と記されています。

第19回全国選抜中等学校野球大会「適用規則並に諸注意」

第19回全国選抜中等学校野球大会「適用規則並に諸注意」臨時代走という表記こそありませんが、大会運用上、不慮の事故があった場合は、けがで治療を受ける選手に代わって、別の選手を代走として起用するルールは戦後すぐにすでにありました。

1999(平成11)年には特別規則の一部を改正し、「代走者は、試合に出場している選手に限られるが、投手と捕手を除いた選手のうち、直前の打撃の終了した者とする」と臨時代走からバッテリーを除外。2015(平成27)年には捕手も代走者として出塁できるとし、除外は投手だけになりました。また、臨時代走は2008年の日米親善高校野球大会の試合規定にも、適用すべく記載されていました。

臨時代走が適用されると

投球が頭部に当たった場合、球審はただちに「タイム」を宣告し、打者をその場にとどめて、両手を用いた特定のシグナルで、塁審に臨時代走を適用する旨を伝えます。甲子園大会では、球場に待機している医師や理学療法士が選手の様子を確認し、必要に応じて審判員に助言を行います。

審判員は役割を分担して対応します。球審はネット裏のアナウンス担当者に対し、治療が行われること、および臨時代走が適用されることを観衆に伝える放送を依頼します。一、三塁の塁審は、攻撃側チームの監督に臨時代走の準備を促し、守備側にも状況を伝えます。二塁塁審はグラウンド内の選手の動きを注視し、必要に応じて守備側にボール回しを促すなど、審判員同士が連携しながら対応します。

臨時代走が適用されるのは、死球による負傷時だけではありません。塁上で走者と守備の選手とが接触した場合なども、近くにいる塁審が状況を判断し、同様の流れで臨時代走を適用します。

試合の流れに影響する場面であっても、選手の健康と安全を最優先に考えることは審判員に課された重要な責務です。

また、体調不良や足のつり、筋肉系の不調など、外部からは見えにくい症状に対しては、審判員が慎重に状況を確認したうえで、適用の可否を判断しています。制度の本質を理解し、公平・公正な立場で臨機応変に判断を下すことが審判員には求められています。

攻撃側が臨時代走を求めることはできない

打者が死球を受けると、ベンチからすぐに臨時代走を務める別の選手が出てきたり、攻撃側の監督が審判に向かって臨時代走を要求するジェスチャーをしたりするなどのケースが多くなりました。甲子園の大会前にはルールなどを確認する監督会議があり、「アクシデントが起こったら攻撃側がすぐに臨時代走を求めるような態度は、規則の趣旨から反しています」と注意喚起していましたがなくならず、審判員が判断する現行の方法に改められました。

制度の本来の目的は、選手の健康と安全を守ることにあります。その意義を十分に踏まえ、選手は一人ひとりがフェアプレーの精神を持ち、安易な自己申告や制度の悪用につながるような行動は慎む必要があります。臨時代走は“権利”ではなく、“やむを得ない状況に対する救済措置”であることを忘れず、スポーツマンシップに則った行動が求められます。

臨時代走の臨時代走が出ることも

臨時代走者に代走を起用することはできますが、その場合、負傷した選手は正規の交代となり以後出場できません。実際に甲子園でも、死球を受けたエースに臨時代走が出た後、チャンスが広がったためうっかり、臨時代走者に代走を出したケースがありました。出した後、エースを交代させないといけないことに気づいた監督は大慌てだったそうです。

ただし、臨時代走にさらに臨時代走が出る可能性はあります。臨時代走として出た選手が、塁上に残ったまま打席が回ってくれば、さらに臨時代走者を出すことになります。

打席が近づくと本人はそわそわしてくるでしょう。ネット裏の控え審判が球審に指摘することもありますが、このような場合は2人前の打者を迎えたあたりのタイミングで、遠慮なくベンチから球審へ伝令を送るか、本人が近くの塁審に伝えてください。その選手はネクストバッターズサークルに戻って、打撃のための準備の時間を取ることができます。